杉並区下井草の顕微鏡歯科・予防歯科・未来型歯科:さくら歯科の吉村です。

今回は、顕微鏡歯科治療についてお話したいと思います。当院では、顕微鏡歯科治療を行っており、当院のホームページでもご説明しております。(顕微鏡歯科治療については、こちら)

皆さんのイメージだと、『顕微鏡』といったら、化学の授業で使うような電子顕微鏡ではないでしょうか?もちろん、基本的性能は同じですが、歯科用顕微鏡とは医科のジャンルで脳外科手術などの手技の時に使う医療機器に近いものです。

その精密機械を用いて、歯の治療を行います。

それでは、歯科用顕微鏡しいては顕微鏡歯科治療の基本についてご説明いたします。

歯科用顕微鏡が必要な理由

長い間、歯科医療は肉眼および拡大鏡などを用いた治療が主流でした。

しかし、(肉眼はもちろんのこと)拡大鏡を使用したとしても、きちんとお口の中を見ることはできないため、精密な歯科治療ができないという欠点を補うために、歯科医療の中に顕微鏡が普及していきました。

お口の中を鏡で見て下さい。

暗く狭いお口の中は、あまりきちんと見えないでしょう。これは、歯科医師も同じです。例え、患部にライトを照らしたとしても、見えづらい環境で手探りで治療をしている事と同じなのです。

そんな歯科治療が続いてきた中で、1990年代に入ってから、格段に歯科治療技術が進歩し、口腔内の治療に顕微鏡(マイクロスコープ)が用いられるようになりました。

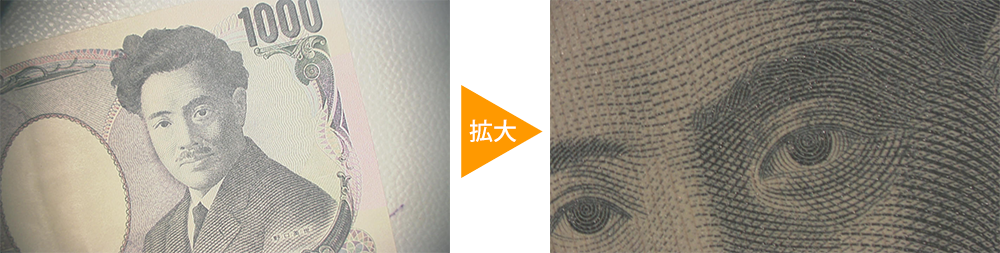

その目的は、これまでご説明したとおりに、患部を肉眼の数十倍(約18倍)まで拡大して見る事です。

脳外科手術や心臓外科手術のように、精密な血管手術に用いられる顕微鏡は、狭くて暗いお口の中の治療にも合致しました。

なかなか普及しない顕微鏡歯科治療

最近では、歯科治療に歯科用顕微鏡を導入している歯科医院も増えてきました。

しかし、日本における歯科用顕微鏡の導入率は、まだまだ低いと言われています。

日本に7万件近くある歯科診療所のうち、歯科顕微鏡を保有している診療所は約5%。さらに言えば、その5%の中でも、きちんと歯科顕微鏡を使いこなせている歯科医師となると、さらに少なくなるそうです。

最先端の治療であるとはいいながらも、日本に顕微鏡歯科治療が普及していくのは、まだまだとも言えます。

そんな中、当院では、早い段階から顕微鏡歯科治療を導入しています。

お口の中を拡大して治療することは、患者さんへの歯科治療の質を上げることができるからです。

日々、技術を研鑽しながら、丁寧な歯科治療に邁進しています。

顕微鏡歯科治療のメリット

まず、強調したいことは、顕微鏡歯科治療のメリットです。

最大のメリットは2つ。

歯科用顕微鏡の役割は光を照らすこと、拡大することの2つです。

逆に、それ以外のことはしてくれません。

当然のごとく、自動で歯を削ったり、歯石をとったりしてはくれませんので、あくまでも歯科治療における診療の補助機器なのです。

しかし、この「よく見える事」というのは歯科治療ではとても重要です。

治療したい患部が、きちんと目に見えなければ、話になりません。

つまり、目に見えるからこそ、精密な治療も可能になるのです。

顕微鏡歯科治療のメリット

「口の中は、実は”見えそうで見えないところ”です。暗く狭く、陰に隠れる部分が多いのです。そんなところをレントゲンを参考にしながら経験と勘を頼りに進めていく、これが通常の歯科治療です。

しかし、1990年代後半に歯科の世界にも導入され始めた顕微鏡はこの状況を一変させました。歯科用顕微鏡は狭く暗い口の中を明るく拡大し、歯の奥深いところまでくまなく見せてくれます。これで歯を見ると、肉眼で行う治療だけではいかに不備が多いかが誰の目にも解ります。したがって、顕微鏡を用いることであらゆる治療の精度が上がり、今までうまくいかなかったことや解らなかったことに解決の道が開かれたのです。」(顕微鏡歯科ネットワークジャパン より引用)

特に威力を発揮する、歯の根っこの治療

そして、特に顕微鏡歯科治療が活躍するのが、歯の根っこの治療(根管治療)です。

歯の根っこの治療は、専門用語で『根管治療』と呼ばれ、非常に精密な治療を要する治療の一つです。

なぜなら、歯の根っこ(いわば根管)は、細くて暗くて、肉眼では殆ど見えないからです。

殆どの歯科医師は拡大鏡などで患部を確認して治療しますが、それでも見えないでしょう。

そのため、あるはずの根管を見逃してしまい、きちんと治療しないで終わってしまうこともあります。再治療を繰り返すのも、この根管治療が多いのでは無いでしょうか。それは、患部が『よく見えない』ために起こることです。

歯科用顕微鏡は、その欠点を克服し、より拡大しながら治療する事を可能にしています。

拡大倍率は、約18倍。肉眼の18倍まで患部を拡大して見る事ができるのです。

顕微鏡歯科治療は、安全で精密な歯科治療を可能にして、再治療率を下げるために活躍しています。

歯科用顕微鏡を導入して、診療が大きく変わったことを実感しております。少しでも今よりいい治療をしていきます。

日付: 2017年7月27日 カテゴリ:お知らせ, さくら歯科通信 and tagged 顕微鏡歯科治療

![0734080002[1]](https://sakura-sika.com/wp/wp-content/uploads/2015/03/07340800021-320x320.gif)

![1967020004[1]](https://sakura-sika.com/wp/wp-content/uploads/2015/03/19670200041-320x320.gif)

![0634040053[1]](https://sakura-sika.com/wp/wp-content/uploads/2016/01/06340400531-1-320x320.gif)